Unter dem Titel "Kongeniale Nachbarn“ widmete sich die Präsentation – kuratiert von Margot Th. Brandlhuber den bedeutenden, unbekannten Architekturen der frühen Moderne in München in unmittelbarer Nachbarschaft des Interimsquartiers VS sowie der Goethestraße 54 selbst und damit Gebäuden, die den Charakter der Ludwigsvorstadt signifikant prägen.

Die Ausstellung zeigte zahlreiche Entwurfspläne, historische Fotografien und Gemälde und zeichnete ein lebendiges Bild ihrer Entstehung und Nutzung damals und heute. Alle behandelten Gebäude sind zugleich Musterbeispiele für Nachhaltigkeit und stehen damit in engem Bezug zu den drängendsten Zukunftsfragen der Architektur aktuell („Neubau versus Bauen im Bestand“).

Anatomie

Die Neue Anatomie von Max Littmann in der Pettenkoferstraße 11 (erbaut 1905-07) gehört zu den bedeutendsten Baudenkmälern Münchens und war eines der ersten Eisenbetongebäude Deutschlands. Es gilt als Glücksfall, dass die Neue Anatomie nach umfassender Modernisierung im Denkmal – bis heute – erfolgreich in ihren ursprünglichen Funktionen verwendet wird. Aufgrund der weit über 1.000 Studierenden der LMU München, die täglich hier ein- und ausgehen, gehört sie zu den belebtesten Orten des Stadtteils.

Die Neue Königliche Anatomie ersetzte die von Leo von Klenze in den Jahren 1824/25 in der heutigen Schillerstraße erbaute Alten Anatomie, die seinerzeit bereits völlig überlastet war. Erweiterungspläne aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zeigen die wiederholten Versuche, durch eine zusätzliche Durchfensterung der Klenze-Fassaden und aufgesetzte Glasdachkonstruktionen mehr Licht in das Lehrgebäude zu lenken. Der Neubau wurde schließlich auf dem gegenüberliegenden Grundstück des ehemaligen städtischen Bauhofs errichtet.

Max Littmann (1862 Schloßchemnitz – München 1931) errichtete mit seiner epochemachenden Neuen Anatomie den gesamten Mittelbau mit den apsidenförmigen Anbauten und dem Hörsaal in unverputztem Eisenbeton, der nach außen und innen sichtbar war. Die Bauausführung lag bei der größten und innovativsten Baufirma in Bayern, „Heilmann & Littmann“, die Littmann mit seinem Schwiegervater Jakob Heilmann gegründet und die ihre Markposition durch den geschickten Zusammenschluss mit der „Wyss & Freytag A.-G.“ gefestigt hatte. Ab 1903 fertigte die „Eisenbeton-Gesellschaft“ die größten Bauten wie die Kuppel des Armeemuseums und das Kaufhaus Tietz in München und die Isarbrücke in Grünwald. Ab 1908 unterstand sie allein Heilmann & Littmann.

Auch die Villa Stuck wurde nach Entwürfen Franz von Stucks von der Firma Heilmann & Littmann in den Jahren 1897/98 und 1914/15 ausgeführt. Einflüsse des Künstlerhauses auf die Neue Anatomie finden sich z.B. in der blauen Kassettendecke der Eingangshalle der Anatomie wieder, die an die Decke des Künstlerateliers der Villa Stuck erinnert.

Der ebenso formschöne wie zweckmäßige Bau der Neuen Anatomie zeichnet sich durch eine prachtvolle Weitläufigkeit aus. Der von Apsiden und hohen Gewölben lichtdurchflutete Präpariersaal und der große Hörsaal in Form eines klassischen „Theatrum anatomicum“, das von allen Seiten gute Sicht gewährt, bestechen durch ihren Raumeindruck, ihre Atmosphäre und ihre Zweckmäßigkeit für den Lehrbetrieb. Dasselbe gilt für den darüber gelegenen hellen Mikroskopiersaal oder die Flure mit Arbeitsplätzen, die entlang der langen Fensterfronten angeordnet sind. Vom Sitzhocker bis zum Garderobenständer wurden alle Ausstattungsstücke und Interieurs modern und individuell von Littmann gestaltet.

Die besondere Qualität der Neuen Anatomie ist an den repräsentativen Theaterbauten, Warenhäusern und Kurhäusern geschult, die Littmann in ganz Deutschland errichtete. Der Architekt gilt bis heute als Reformer des deutschen Theaterbaus, inspiriert von Schinkel, Semper und Wagner. Zu seinen wichtigsten Theaterbauten gehören das Prinzregententheater und die Münchner Kammerspiele 1900/01, das Großherzogliche Hoftheater in Weimar 1906/07, das Münchner Künstlertheater 1908 und das Königlich Württembergische Hoftheater in Stuttgart 1909-12.

Nach ausgedehnten Reisen nach Italien und Paris ließ sich Max Littmann 1888 als freischaffender Architekt in München nieder. Seine Bauten sind von der Begeisterung für die Antike geprägt und stilistisch dem Neoklassizismus zuzuordnen, der nahtlos in die Moderne führt.

1903 schuf Franz von Stuck ein großes Porträt des Architekten Max Littmann, das ihn vor dem ikonischen Gebäude des Neptun-Tempels in Paestum zeigt. Stuck selbst wurde seit der Entstehung seiner frühen Bronzeplastik „Der Athlet“ 1892 wegen seiner anatomischen Kenntnisse gefeiert und erhielt den Auftrag für die Illustration von „Fritz Schiders plastisch anatomischem Handatlas“, der von 1898 bis in die 1920er Jahre in Leipzig in unzähligen Auflagen mit variierenden Beispielen aus der Kunst, stets aber mit Frank von Stucks anatomischen Studien, erschien.

Dieser Teil der Ausstellung erfolgte in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Anatomie der LMU München.

Kunsthaus Brakl

Das ehemalige Kunsthaus Brakl von Emanuel von Seidl, das heute als Medizinische Lesehalle am Beethovenplatz 1, dient, wurde als Kunsthandlung des früheren Opernsängers Josef Brakl in den Jahren 1912/13 im Reformstil errichtet und 1928 von Theodor Fischer umgebaut. Das vorausgegangene, angrenzende Wohnhaus aus den Jahren 1909/10 ist heute Sitz des Instituts für Medizinethik der LMU. Das Kunsthaus repräsentiert einen neuen Bautypus und galt als die architektonisch schönste Kunsthandlung Deutschlands – mit sehr fortschrittlicher Ausstattung, erbaut für einen der führenden Galeristen der frühen Moderne in München.

Franz Josef Brakl (1854 Tyrnau/Ungarn - 1935 München) war lyrischer Tenor und ein gefeierter österreichisch-ungarischer Opern- und Operettensänger. Nach einem Engagement an der Komischen Oper in Wien wurde er vom Intendanten des Gärtnerplatztheaters, Karl von Perfall, entdeckt, war 22 Jahre lang als erster Tenor Ensemblemitglied und 1898/99 Direktor des Gärtnerplatztheaters. Daneben war er administrativer Leiter des Schlierseer Bauerntheaters. 1905 zog er sich vom Theater zurück, machte seine frühe Sammelleidenschaft zum zweiten Beruf und gründete das "Kunsthaus Brakl" als Galerie.

Als führende Kunsthandelsstadt Deutschlands verfügte München vor dem Ersten Weltkrieg über ca. 100 Kunsthandlungen. Das Kunsthaus Brakl des „Stararchitekten“ Emanuel von Seidl war auf finanzkräftige Kunden aus dem Wohnviertel zwischen Goethestraße und Bavariaring ausgerichtet und erwarb sich früh einen guten Namen – weit über München hinaus.

Brakl hatte sich neben seinen Kollegen Heinemann, Thannhauser und Goltz früh auf Gemälde spezialisiert. Die erste Einzelausstellung im Kunsthaus Brakl war im Februar 1910 Franz Marc gewidmet, den der Galerist mit August Macke bekannt machte. Sie sorgte in ihrer Zeit für Furore. Aber auch Mitglieder der Künstlergruppe „Die Scholle“ wurden regelmäßig ausgestellt. Mit dem Wechsel vom Wohnhaus zur Kunsthandlung veränderte sich auch die Präsentationsweise der Gemälde: vom simulierten Wohnraum hin zur musealen Inszenierung mit Fernwirkung.

Auf einem spitzwinkligen Grundstück erstreckt sich der zweigeschossige Bau mit Walmdach, der von der Lessing- und Goethestraße flankiert wird. Früher Sichtbeton ziert die geschwungenen Fassaden, die nur zur Goethestraße ein symmetrisches Säulenportal ausbilden.

Das hochmoderne Gebäude verfügte über eine Zentralheizung, elektrisches Licht sowie jeweils eigene Aufzüge für Kunstwerke und Personen. Die hohe, zentrale Halle wurde von einer riesigen ovalen Glaskuppel beleuchtet und war zugleich durch eine große, runde Deckenöffnung mit der darunterliegenden Eingangshalle verbunden. Schlichte Wandbespannungen aus schwarzem Leinen und Moiré bildeten den Hintergrund für zeitgenössische Malerei im Kuppelsaal, der von weiteren sieben Ausstellungsräumen mit großen Fenstern umgeben war. Raffinierte Schränke mit facettierten Gläsern dienten zur Aufbewahrung von Grafik im Erdgeschoss. Helles Linoleum überzog die Fußböden der Räume, die in kräftigen Farben gehalten waren.

1930 erwarb die amerikanische Ärztin Norchhoff-Jung das Kunsthaus für die Universität München. Seitdem wird das Gebäude als medizinische Fachbibliothek genutzt. Nach einer denkmalgerechten Sanierung, die 2013 ihren Abschluss fand, wird das ehemalige Kunsthaus täglich von einer größeren Zahl von Studierenden frequentiert.

Dieser Teil der Ausstellung erfolgte in Kooperation mit dem Staatlichen Bauamt München 2.

Goethestraße 54

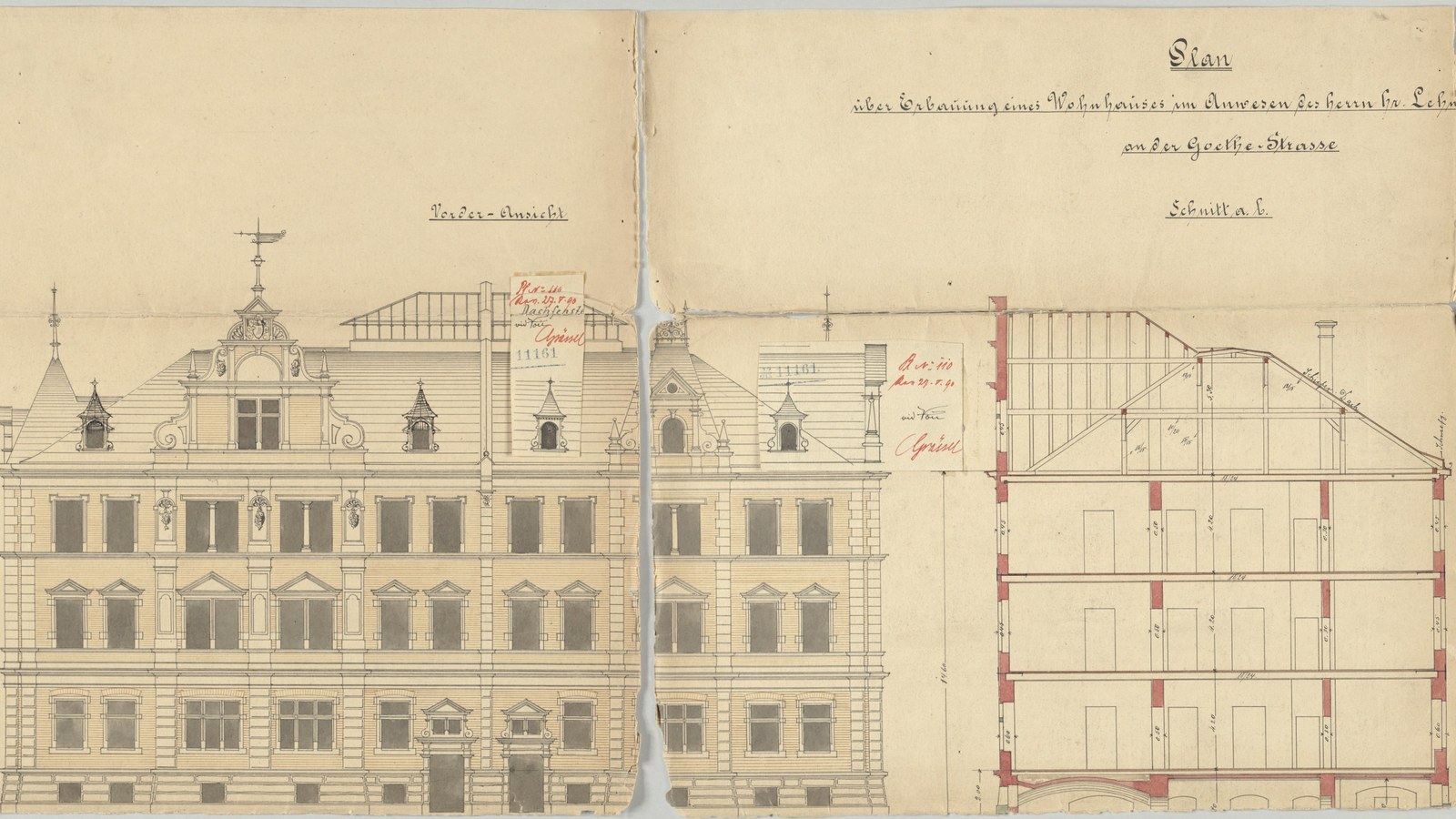

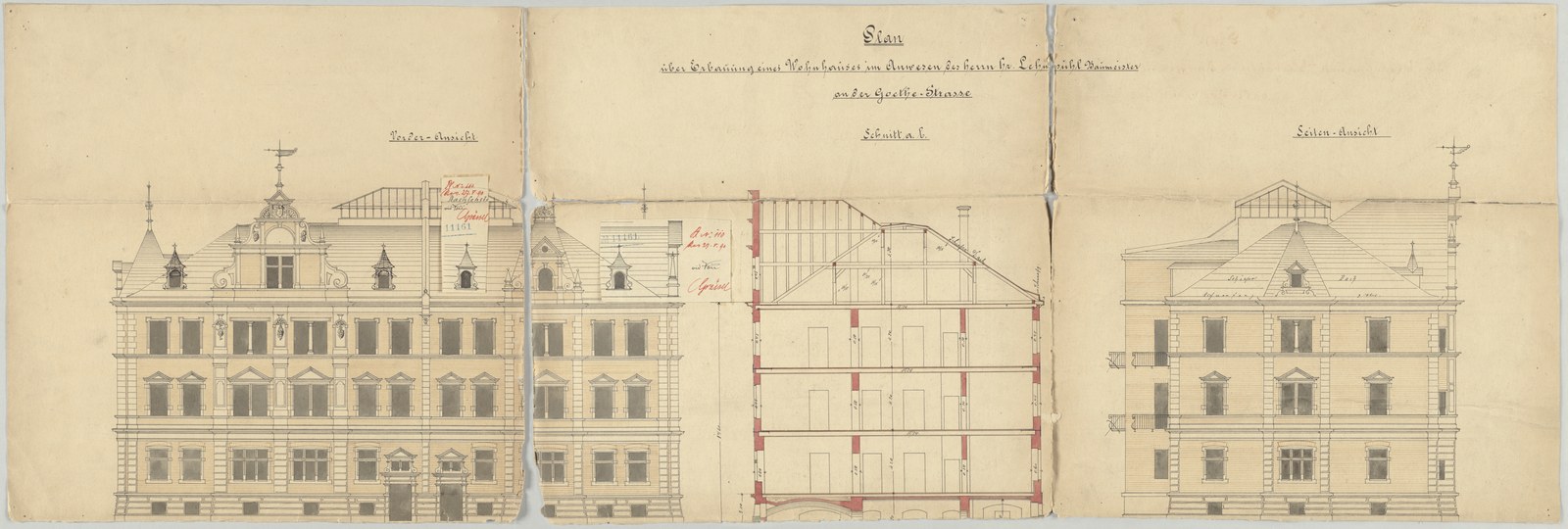

Das Anwesen Goethestraße 54 ist ein Ort bewegter Geschichte und wurde ab 1890 als Investorenprojekt zur Errichtung eines Stadthauses für drei Parteien im Stil des Späthistorismus geplant. Der folgende Text gibt den vorläufigen Stand der Recherchen wider:

Die Lokalbaukommission erteilte am 12. Juli 1890 eine Baugenehmigung für die Errichtung eines Wohnhauses auf dem Grundstück des Ziegeleibesitzers Josef Roth an der Goethestraße 54. Die Realisierung des Hauses erfolgt durch den Architekten Carl Zeh in Zusammenarbeit mit dem brandenburgischen Bauunternehmer Heinrich Lehmpuhl, der als Baumeister in München tätig war. Das Team hatte bereits wenige Jahre vorher ein ähnliches, luxuriöseres Investorenprojekt in der nahen Schubertstraße entwickelt. Die Fassaden des Mietshauses waren ursprünglich mit Ziergiebeln, Dachgauben, Pilastern und Giebelfenstern im Stil der Neorenaissance reich dekoriert. Ziergitter aus Schmiedeeisen dienten als Einfriedung im Vorgarten des Anwesens und sind im Bereich der Hofeinfahrt teilweise heute noch vorhanden.

Erster Besitzer des Hauses war der Lehrstuhlinhaber für Pathologie Prof. Otto von Bollinger (1843-1909), der auch für die Entwürfe Max Littmanns für die Anatomie 1904 mitverantwortlich zeichnete. Seine Forschungen zum „Münchner Bierherzen“ wurden jüngst durch internationale Studien wissenschaftlich bestätigt. Bollinger beantragte den Einbau einer Hausmeisterwohnung im Souterrain des Gebäudes, dem die Lokalbaukommission zum Schutz von Menschen jahrelang kritisch gegenüberstand. Im Auftrag seiner Erben erfolgte 1916 ein Dachgeschossausbau, 1922 beantragen die Erben Bollingers den Anbau von zwei Garagen im Hof, eine darüberliegende Kleinwohnung wird nicht genehmigt.

Neuer Besitzer des Hauses ist ab ca. 1934 der Tübinger Archäologe Dr. Carl Watzinger (1877-1948), der mit der Goethe-Verehrerin Marie Bollinger verheiratet ist. Im selben Jahr erfolgte im Vorgarten die Aufstellung einer 3,60 m hohen Leuchtreklame der Geha-Werke, die im „Rückgebäude“ bzw. Garagenbau ein Auslieferungslager, Büros und Ausstellungsräume betreiben.

Nach einem Fliegerangriff am 4.10.1944 stehen seit 1947 die Beseitigung von Kriegsschäden und die Errichtung eines neuen Dachstuhls im Vordergrund, die verbliebenen Räume werden als Wohnungen oder Büroflächen genutzt.1955 werden aus finanziellen Gründen die Planungen für einen Ladeneinbau im EG zurückgestellt, das Notdach und die durch Witterung zerstörten Mauerreste des III. Stockwerks werden abgerissen, neu aufgemauert und mit einem provisorischen Blechdach versehen. 1956 erfolgt der restliche Wiederaufbau des II. Stockwerks ohne Dachgeschossausbau. Bei der Fassadengestaltung wird auf Gesimse, Fensterumrahmungen, Balkongeländer und Dachgauben verzichtet. Die Reste der Fassadendekoration werden radikal entfernt.

In all diesen Jahren durchlief die Goethestraße 54 durch seine wechselnden Mieter unterschiedlichste Nutzungen und verweist wie ein Brennglas auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Auszüge aus dieser Geschichte wurden in der Präsentation "Was bisher geschah." präsentiert.

Von Mai 2024 bis April 2025 ist das Gebäude Goethestraße 54 Ort einer Zwischennutzung für das Museum Villa Stuck während der technischen Sanierung der Künstlervilla an der Prinzregentenstraße. Die Umnutzung, geplant von ansa studios, umfasst öffentliche Räume sowie Büros für die Mitarbeitenden des Museums. Im Anschluss an die Zwischennutzung ist durch den Eigentümer eine Generalsanierung inklusive Aufstockung geplant.

Entstehung der Ludwigsvorstadt

Einst war das Gebiet der heutigen Ludwigsvorstadt ein idyllisches und von grünen Wiesen geprägtes Areal vor den Toren der Stadt, das dennoch kaum für landwirtschaftliche Nutzung geeignet war. Das Areal war aufgrund der Lage an der Isar für den Floß- und Bootsverkehr aus dem Umland bedeutsam. Vom Fluss abgeleitete Nebenarme versorgten Betriebe auf dem Stadtgebiet mit Wasser. Die Gegend erfreute sich wegen der zahlreichen Ausflugslokale, die sich auf dem Hochplateau angesiedelt hatten, bei Erholungssuchenden großer Beliebtheit. Auch zahlreiche Künstler zogen sich in diese Abgeschiedenheit zurück.

Die Ludwigsvorstadt wurde im Jahr 1804 erstmals erwähnt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Stadtteil am Reißbrett geplant und aus seinem Dornröschenschlaf erweckt, tiefgreifende Veränderungen wurden in Gang gesetzt: Die – nach dem jungen Kronprinzen benannte – „Ludwigsvorstadt" wurde Teil der Stadterweiterungspläne. Die Theresienwiese wurde als Festgelände etabliert. König Ludwig I. ließ 1843-53 die Ruhmeshalle und Bavaria erbauen. Die Ludwigsvorstadt wurde als grünes Villenviertel südlich der Altstadt konzipiert, das Klinikviertel entstand. Schließlich wurde das gesamte Gelände des 1848-50 von Friedrich Bürklein erbauten Hauptbahnhofs, mit dem sich München zu einer europäischen Metropole entwickelt hatte, dem Stadtteil zugeschlagen.

Im Zweiten Weltkrieg wurden weite Teile der Ludwigsvorstadt zerstört, insbesondere rund um den Hauptbahnhof. Das veränderte das Bild des Stadtteils deutlich. An die Stelle repräsentativer Bauten trat moderne Nachkriegs-Architektur. Büros machten Geschäften Platz, zahlreiche Hotels eröffneten. In Bahnhofsnähe dominieren heute kleine Geschäfte. Viele unterschiedliche Kulturen leben hier miteinander. In Isarnähe zeigt der Stadtteil sein grünes Gesicht.

Die Ludwigsvorstadt ist knapp über 441 Hektar groß und zählt heute ca. 45.000 Einwohner. Das entspricht rund 3 Prozent der Bevölkerung Münchens. Zugleich gehört das Areal zu den am dichtesten besiedelten Stadtteilen der bayerischen Landeshauptstadt.

Credits

Kuratorin: Margot Th. Brandlhuber

Projektkoordination: Josepha Layer-Brich

Ausstellungsgestaltung: ansa studios und Bernd Kuchenbeiser

Ausstellungstexte: Margot Th. Brandlhuber

Übersetzung: Bram Opstelten (E)

Ausstellungstechnik: Christian Reinhardt, Patrick Matthews, James Khan

Aufbauteam: Michael Grudziecki, Cris Koch, Kerol Montagna, Andrea Snigula, Nikolaus Steglich

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Birgit Harlander, Anja Schneider

Verwaltung: Gudrun Gaschler, Eva-Maria von Gienanth, Angelika Wetzstein

DANK

Christian Albrecht, Elisabeth Angermair, Sebastian Arlt, Dr. Susanne Böller, Anton Brandl, Prof. Arno Brandlhuber, Ulrike Braun, Michael Buhrs, Carta Pura, Dr. Katharina Drexler, Bärbel Gabler, Franz Hacker, Prof. Dr. Meike Hopp, Prof. Dr. Christoph Hölz, Christine Maurer, James Legat, Christine Meissner, Elisabeth Messer, Dr. Helena Pereña, Prof. Dr. Reinhard Putz, Nadja Siedenberg, Caroline Schumann, Johannes Seyerlein, Dr. Axel Unverzagt, Prof. Dr. Jens Waschke